Trio compartilha o Nobel de Medicina por identificar ‘freio’ adicional do sistema de defesa

Trabalhos dos imunologistas Shimon Sakaguchi, do Japão, e Mary Brunkow e Fred Ramsdell, dos Estados Unidos, revelaram como funciona um segundo mecanismo de tolerância imune

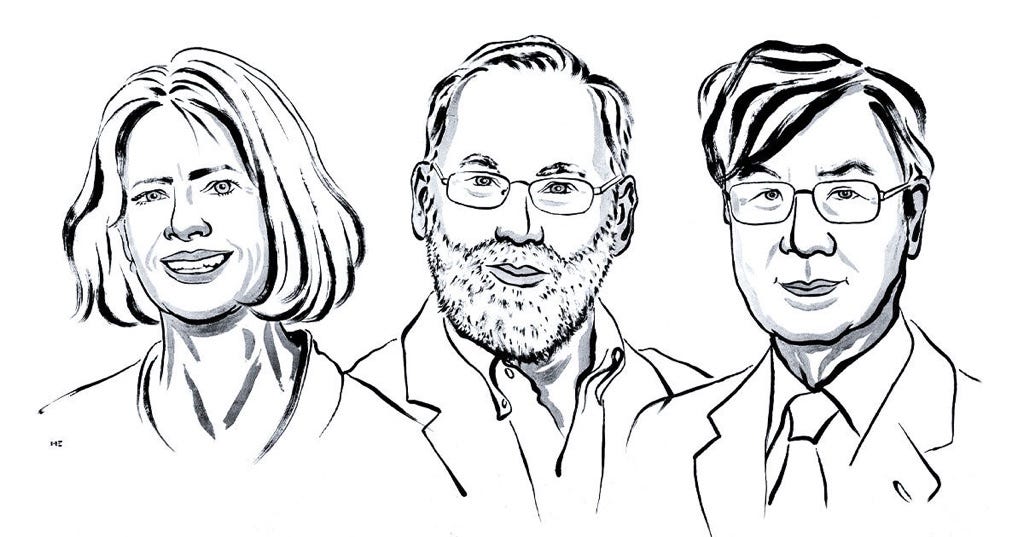

Muitos pesquisadores perguntavam quando Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi ganhariam o Nobel por seus resultados, comenta Jorge Kalil Filho, da FM-USP (ilustração: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach)

Na segunda-feira, 6 de outubro, o comitê do Nobel do Instituto Karolinska, na Suécia, decidiu conceder o prêmio de Fisiologia ou Medicina de 2025 a três imunologistas que identificaram e detalharam como funciona um segundo mecanismo de freio do sistema imune. Pelo conhecimento gerado em uma série de estudos publicados entre 1995 e 2003, Shimon Sakaguchi, de 74 anos, atualmente professor na Universidade de Osaka, no Japão; Mary Brunkow, de 63 anos, gerente de programas do Instituto de Biologia de Sistemas (ISB), em Seattle, Estados Unidos, e Frederick Ramsdell, de 64 anos, da companhia de biotecnologia Sonoma Biotherapeutics, em São Francisco, também nos Estados Unidos, dividirão, em partes iguais, a premiação no valor de 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 6,23 milhões). Cada um receberá também um diploma e uma medalha de ouro. A cerimônia de entrega deve ocorrer em 10 de dezembro, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), que fez fortuna com a invenção da dinamite e, em testamento, deixou parte do dinheiro para premiar pessoas que deram contribuições importantes para a humanidade.

“As descobertas desses pesquisadores foram decisivas para a nossa compreensão de como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvemos doenças autoimunes graves”, afirmou Olle Kämpe, presidente do comitê Nobel no anúncio da premiação.

O sistema de defesa humano é complexo, formado por uma variedade grande de células, cada uma com ação muito específica. Algumas são especializadas em englobar células doentes ou estranhas ao organismo (como agentes infecciosos) e destruí-las. Outras identificam essas células e lançam sobre elas um banho de compostos químicos tóxicos, que as matam. Há ainda aquelas que funcionam como uma memória viva dos alvos a serem eliminados. Tudo isso quase sempre funciona em perfeito equilibro, mantendo o corpo livre de microrganismos invasores (patógenos) e células doentes. A razão principal é que, logo depois de serem formadas no interior dos ossos, algumas dessas células de ataque – os linfócitos T – passam por um estágio de amadurecimento e seleção no timo.

No interior dessa glândula, situada na parte alta do peito, os linfócitos T capazes de atacar o próprio organismo são identificados e eliminados. Especialistas em investigar como o sistema de defesa age e pode causar doenças, os imunologistas conhecem esse mecanismo de controle há décadas. Às vezes, porém, essa triagem inicial não é completamente eficiente e deixa escapar alguns linfócitos T capazes de combater o próprio corpo e gerar doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, a esclerose múltipla ou o lúpus eritematoso sistêmico.

“Alguns pesquisadores achavam que poderia existir um segundo mecanismo de controle”, conta o imunologista Jorge Kalil Filho, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). “Houve muita disputa sobre o assunto e muitos pesquisadores enfrentaram descrédito ao tentar descrever células supressoras, linfócitos T que fariam essa regulação e matariam os linfócitos capazes de atacar o próprio organismo”, explica.

Essa compreensão começou a mudar em meados dos anos 1990, quando Sakaguchi descreveu um novo tipo de célula – o linfócito T regulador, ou T reg –, após mais de uma década de trabalho. No início dos anos 1980, o pesquisador decidiu repetir no Instituto de Pesquisa do Centro de Câncer Aichi, na cidade de Nagoia, no Japão, experimentos que tentavam identificar melhor o papel do timo no amadurecimento dos linfócitos e haviam gerado resultados contraditórios. Em um dos estudos refeitos, Sakaguchi e colaboradores extraíram esse órgão de camundongos no terceiro dia de vida, antes que o sistema imune amadurecesse. Assim, eles esperavam que os roedores produzissem menos linfócitos T. Ocorreu, porém, algo diferente. A quantidade de linfócitos foi normal, mas eles saíram de controle e passaram a atacar os órgãos dos animais, causando inflamação e doenças autoimunes.

A fim de entender melhor o resultado, Sakaguchi, então, retirou linfócitos T maduros de um camundongo e os injetou em outro geneticamente idêntico, do qual havia sido extraído o timo. O efeito foi interessante: os linfócitos T vindos do outro roedor pareciam ter acalmado os linfócitos T fora de controle e evitado as doenças autoimunes. Esse e outros experimentos levaram Sakaguchi a suspeitar que, entre os linfócitos T, os vigilantes do corpo, haveria um grupo específico, que funcionaria como vigilante dos vigilantes.

Em um dos testes, o pesquisador japonês usou linfócitos T que apresentavam a proteína CD4 em sua superfície, os T CD4. Também chamadas de linfócitos T auxiliares, essas células em geral despertam os outros linfócitos para a ação, razão pela qual são conhecidas como efetoras. Sakaguchi esperava ver uma resposta exacerbada, mas verificou que o sistema imune havia sido suprimido. Passou, então, a suspeitar de que haveria um tipo de linfócito T CD4 com ação pacificadora. Levou mais de uma década de trabalho para conseguir separar as diferentes populações de T CD4 e achar, entre elas, aquela com características apaziguadoras: os linfócitos T CD4 CD25 – além da CD4, eles expressam a proteína CD25. Em um artigo publicado em 1º de agosto de 1995 no Journal of Immunology, Sakaguchi e colaboradores descreveram o novo tipo de linfócito, chamado por eles de T reguladores, ou T reg.

“Nos anos 1990, estava claro para nós, pesquisadores, que, para funcionar adequadamente, o sistema imune precisa tanto dos linfócitos T efetores quanto dos linfócitos T reguladores. Tanto que os trabalhos de Sakaguchi foram aceitos pouco depois de serem publicados”, conta o imunologista argentino Juan José Lafaille, da Universidade de Nova York (NYU). Nascido em Buenos Aires, Lafaille formou-se em bioquímica na USP, onde fez doutorado em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), antes de seguir para os Estados Unidos. Lá, trabalhou com Susumo Tonegawa, que recebeu o Nobel em 1987, realizando experimentos que indicavam que o sistema efetor e o regulador precisavam atuar em conjunto para evitar problemas. “Em laboratório é possível manipular o sistema imune dos roedores e eliminar qualquer tipo de célula de defesa. Sem os linfócitos efetores, que combatem infecções, os animais até vivem, desde que o ambiente seja livre de agentes patogênicos. Sem as células reguladoras, eles morrem antes do desmame”, explica Lafaille.

Paralelamente ao trabalho de Sakaguchi, a milhares de quilômetros dali, dois pesquisadores norte-americanos buscavam identificar uma alteração genética responsável por tornar uma variedade de camundongo propensa a ter várias doenças autoimunes – as doenças deixavam a pele do animal escamosa, razão por que se tornou conhecido como scurfy mouse. Essa variedade de roedor havia surgido pela exposição à radiação nos anos 1940, durante o Projeto Manhattan, que resultou na bomba atômica. Suspeitava-se que a mutação estivesse localizada no cromossomo X, uma vez que as doenças apareciam com muito mais frequência nos machos, que têm apenas uma cópia desse cromossomo. Com duas cópias do X, as fêmeas em geral ficam protegidas porque uma das cópias carrega o gene saudável.

Trabalhando na empresa Celltech Chiroscience, no estado norte-americano de Washington, que buscava tratamentos para doenças autoimunes, Mary Brunkow e Frederick Ramsdell decidiram procurar em que gene ocorria a tal mutação. Na época, início dos anos 1990, as ferramentas de biologia molecular eram escassas e era difícil identificar os genes. Eles, então mapearam a região central do cromossomo X do scurfy mouse e conseguiram restringir a busca a 20 trechos. O passo seguinte foi comparar cada trecho do animal doente com os dos saudáveis. Apenas no vigésimo trecho encontraram uma alteração em um gene novo, que chamaram de Foxp3.

Durante as pesquisas, Brunkow e Ramsdell passaram a suspeitar de que a versão humana desse gene poderia estar por trás de uma doença imune rara, que causa danos em diferentes órgãos: a síndrome da imunodesregulação, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao cromossomo X (Ipex), mais frequente em meninos. Em três artigos publicados em 2001 na mesma edição da revista Nature Genetics (leia aqui, aqui e aqui), Brunkow, Ramsdell e colaboradores descreveram alterações no gene Foxp3 responsáveis tanto pela Ipex quanto pelas doenças do camundongo escamoso. No Brasil, a equipe da imunopediatra Magda Carneiro Sampaio, da FM-USP, identificou em 2015 os primeiros casos de Ipex desenvolvida provavelmente ainda na gestação (leia mais em: revistapesquisa.fapesp.br/batalha-interior/).

Faltava, no entanto, encontrar a conexão entre o gene Foxp3 e atuação dos linfócitos T reguladores. A tarefa levou a uma corrida de laboratórios para encontrar a explicação. Dois anos mais tarde, Sagakuchi e colaboradores chegaram à resposta. Os pesquisadores usaram um vírus para inserir o Foxp3 em linfócitos imaturos e viram que eles se transformavam em linfócitos T reguladores, os vigilantes dos vigilantes. O trabalho foi publicado em 2003 na revista Science.

Entender como essas células reguladoras funcionam pode levar a tratamentos para doenças autoimunes, reduzir o risco de rejeição a órgãos transplantados e aprimorar o combate a alguns cânceres. Em terapias para doenças autoimunes, os pesquisadores tentam aumentar a atividade dos linfócitos T reguladores para controlar os efetores. O mesmo efeito se busca para reduzir a rejeição a órgãos transplantados. Já, no caso do câncer, tenta-se reduzir a ação dos linfócitos T reg para permitir ao sistema imune atacar de modo mais eficiente as células tumorais. “Verificou-se nos últimos anos que esse é um dos mecanismos de ação dos medicamentos bloqueadores de checkpoint. Por um lado, eles estimulam a ação dos linfócitos efetores, por outro, reduzem a atividade dos reguladores”, conta Lafaille.

“Hoje há cerca de 200 ensaios clínicos testando o controle dos linfócitos T regulatórios”, lembrou Thomas Perlmann, secretário-geral do comitê do Nobel, no final da apresentação.

“No congresso mundial de imunologia, em Viena, no final de agosto, muitos pesquisadores perguntavam quando Sakaguchi e os outros ganhariam o Nobel por esses resultados”, conta Kalil, coordenador de um grupo que é referência nacional para os casos de Ipex. “O prêmio é mais do que justificável.”

Ricardo Zorzetto | Pesquisa FAPESP